はじめに

インターホンの修理の事例を徒然なるままに描き出します。

おねがい

ブログのこの記事は修理の事例を備忘録として書いております。

原因調査は私が試行しているもので、勘違いや間違ったやり方をしているものもあると思いますのでご了承ください。

人それぞれやり方があります。他にも素晴らしい方法や優れた機械もあると思います。

一般的に故障の原因もさまざまで、機器が壊れてしまっていたり配線がショートや断線などの障害が起きている場合です。

配線のショートや断線はその箇所がわかれば対応も考えられるとおもいます。

機器の中でも部品の故障で手に入るものでしたら交換で修理できるものもありますが、インターホン親機などの機器が故障していることに起因しているものは手が出せずメーカー対応に頼らざるを得ない状況です。すでに廃番となり期間が経過している場合メーカーでも修理できないこととなります。

ここに紹介しているのは修理で成功した事例で治らない場合もありました。

修理に伺っても治らない、原因がわからないという事も多いのではないでしょうか。ご不便をおかけしている方には心苦しいですがご容赦いただけますようお願いします。

注意

修理する際に、修理する機械だけでなく連動する機械が警報を発したり起動したりする場合がありますので、現地の状況を十分に理解して対策を講じた上で修理を行う必要があります。

実際に作業には各種資格が必要なものもあります。

パナソニックSHVT4222エラーメッセージのごく一部の概略

E21 感知器断線

E22 ガス異常

E23 住戸電源断

E24 住戸電源断

E44 共用部感知器配線断線

E71 ロビー伝送異常

E72 副監視盤伝送異常

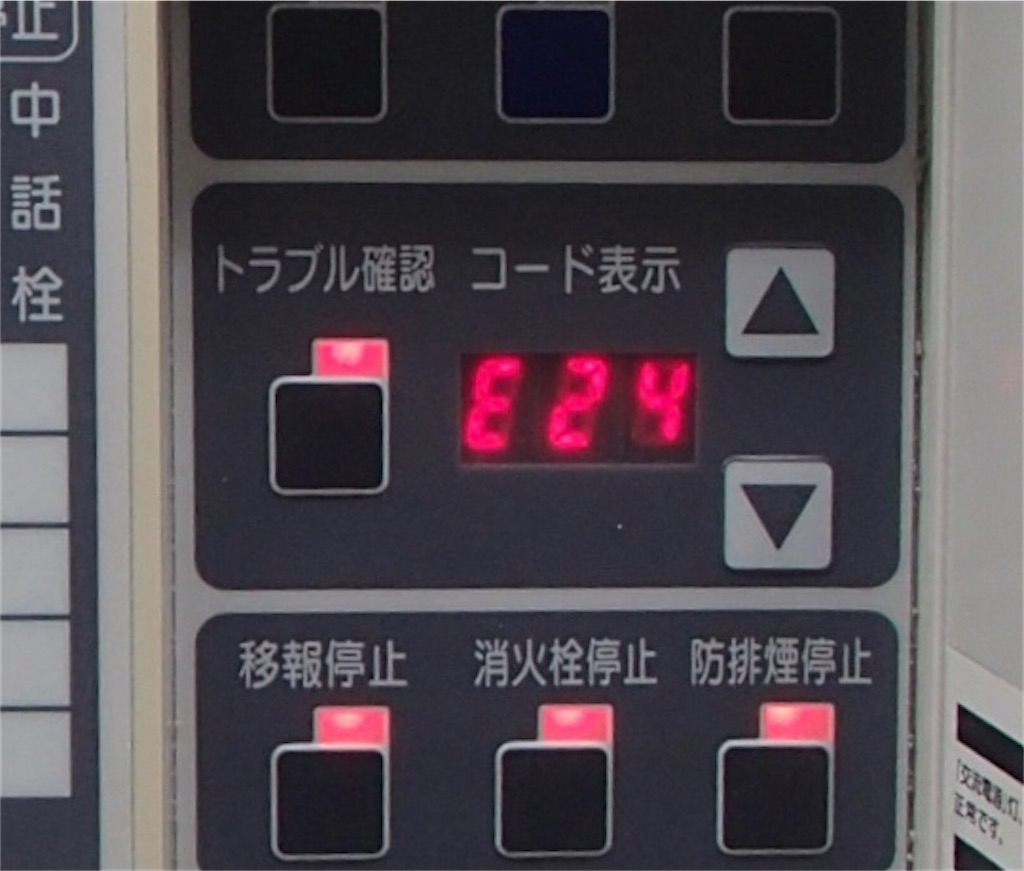

パナソニック統合盤 SHVT4222 20戸エラー、E24、F-01 E67

パナソニック 統合盤 エラー E24【障害内容】

パナソニックの統合盤SHV4222でE24とF-01 E67エラーが出るというもの

住戸数が150戸ほどあるためシステムに信号増幅器が1台入っている。

統合盤標準で信号(映像はまた別の話)は100戸まで100戸増えるごとに信号増幅器が必要。

【エラー参考】

E24 は住戸電源断。住宅情報盤の交流電源が切れていないか?伝送配線が切断していないか?アドレスが正しく設定されているか?アドレスが重複設定されていないか?

F-01 は信号増幅器1の、増幅器交流電源断・増幅器伝送異常・増幅器余分・増幅器電圧異常・増幅器電池未接続・増幅器信号線短絡。

E67 は増幅器信号線短絡。信号増幅器の住戸系統2出力配線が短絡または絶縁劣化していないか?

【経緯】

エラーがまれに起こり、エラーが起こるとランダムな部屋番号のE24が発生する。

調査に行った時にはエラーが復旧している。

調査の結果、信号増幅器の不良と判断して交換した。

ところが、信号増幅器とバッテリーを交換しても またエラーが起こり原因がわからないため、当方が呼ばれた。

【状況】

何度かE24が起こり、履歴が書き残されていた。

これを見ると、20部屋の番号が残っていたが重複する番号があるものの毎回番号はばらばら。

ただ映像分配器の系統をすべて調べそこに接続されている部屋番号を確認し、精査すると全て信号増幅器1の住戸系統2出力に接続されている部屋番号であった。

映像分配器の系統にどの住戸が接続されているか調べるには、出力の1つを抜き通信エラーが発生する住戸を控える。通信障害が起こったら結線を戻す。これを全系統で行う。

後から考えると本来信号増幅器の系統2に接続されている部屋番号が全て履歴に出れば良いがおそらく新しい20件しか表示できないのでないかと考える。

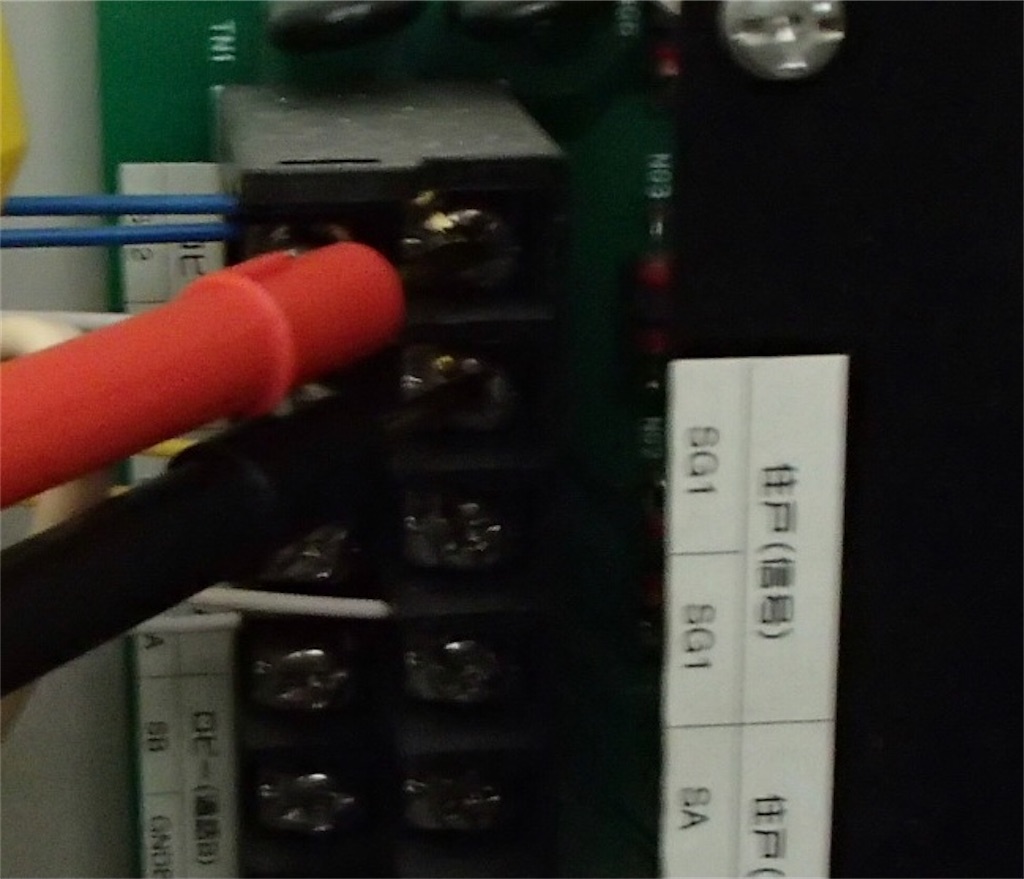

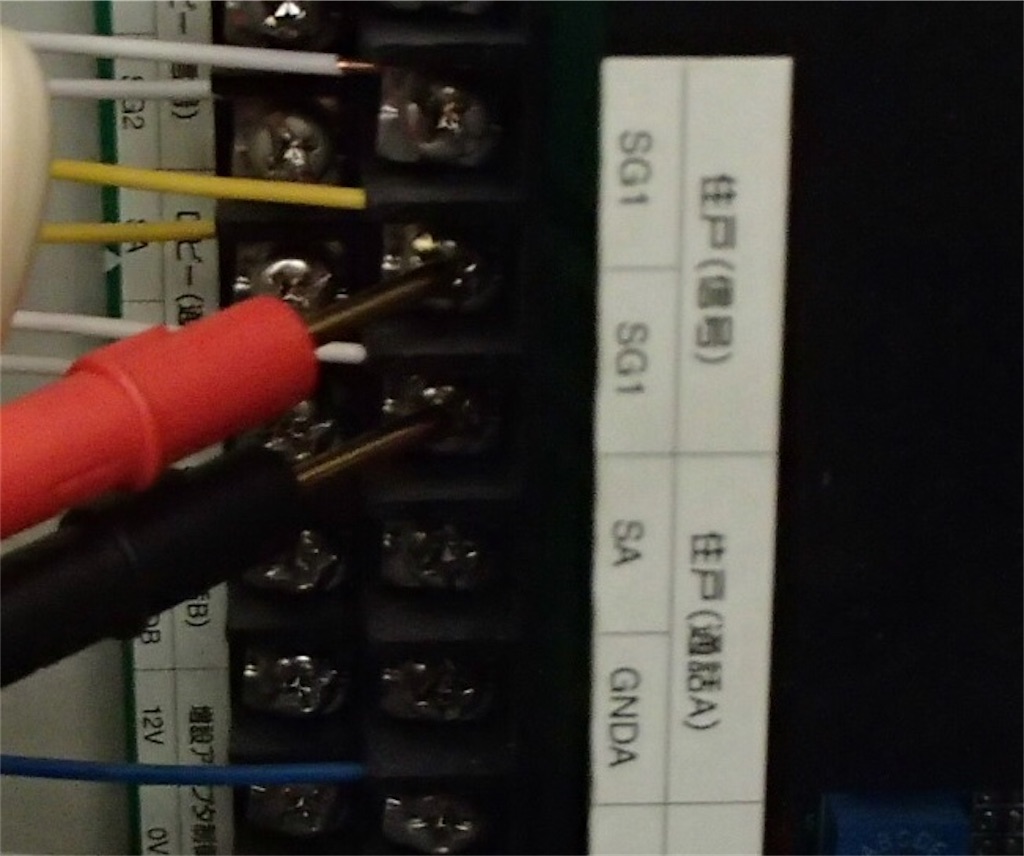

映像分配器から出力される信号線SG/SGの抵抗値を映像分配器から外してすべて測定してみた。

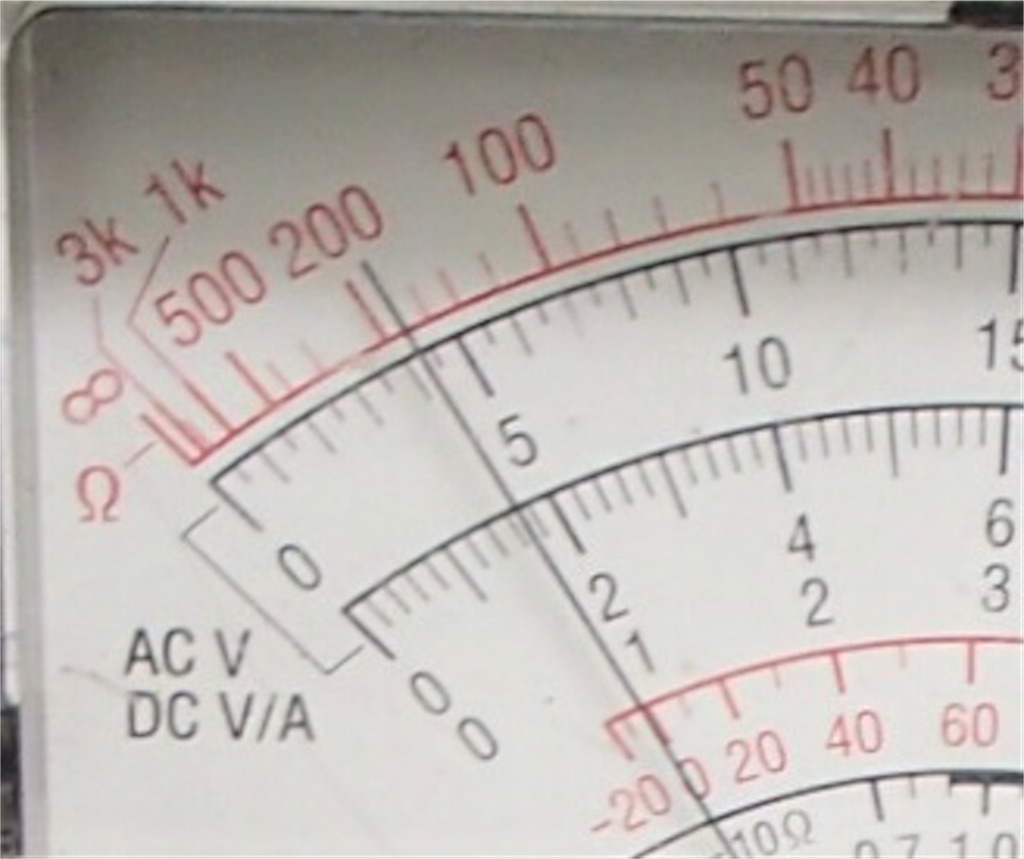

抵抗×100レンジにてSG/SGの抵抗測定ほとんどの系統が抵抗値を測ると18KΩ(写真左)や16KΩ(写真中央、8住戸接続)付近だったのが1系統だけ1.2KΩ(写真右)だった。14KΩの時は12戸接続。

この1.2KΩの系統は信号増幅器1を経由したものである。(エラーメッセージ通り)

この系統が障害の原因と考えた。

【対処】

幹線で映像分配器から辿って最初に接続されている住戸で切り離して、映像分配器〜住戸アダプター間の抵抗を測定したところ低い抵抗であった。

住戸で切り離した先の他の住戸が接続されている縦系統の抵抗値を測定してみたがこちらは問題なさそうだった。

幹線の最初の住戸までの配線が50m以上ありルートも不明。幸い配線が3Pで必要なのは2Pだったので、余っている配線の抵抗を調べたところ問題なかった。もう1pr使われている配線も問題なかったのが確認できたので、絶縁が悪い1prを外して接続。

様子を見てもらったが以後問題はない。

【総括】

SG/SGは信号増幅器出力ごとに接続されている映像分配器全てに内部で繋がってるので、1系統の絶縁不良でその信号増幅器出力の信号線短絡となる。

信号増幅器と映像分配器の役割や関係を理解しておく必要がありそう。

設計の段階で予備の配線ペアを用意しておくのは大事と思う出来事でもあった。

パナソニック統合盤 SHVT4222 1戸エラー E24

SHVT4222 E24【障害内容】

1住戸集合玄関機から呼び出しできない。

統合盤にてその住戸のE24が出ている

【エラー参考】

E24 は住戸電源断。住宅情報盤の交流電源が切れていないか?伝送配線が切断していないか?アドレスが正しく設定されているか?アドレスが重複設定されていないか?

【状況】

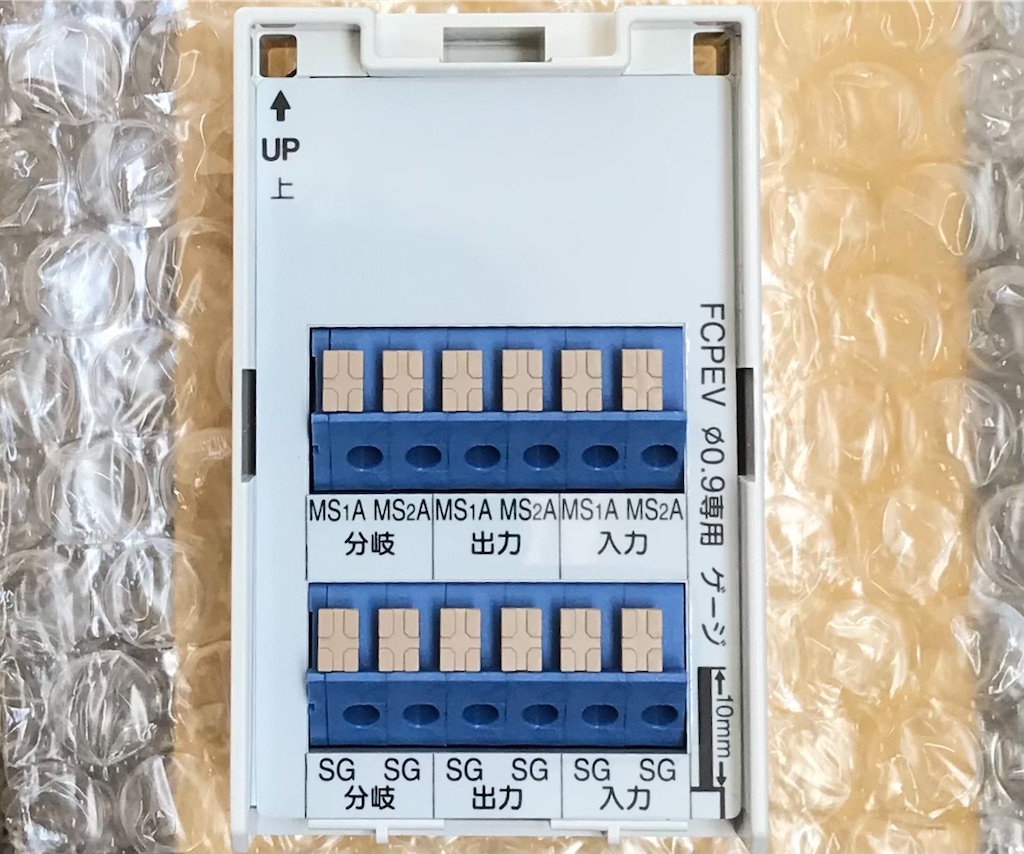

仕組みとして統合盤よりSG/SGには通信の電圧が出力されている。

障害の出ている住戸前のドアホンを開けると水気があり。

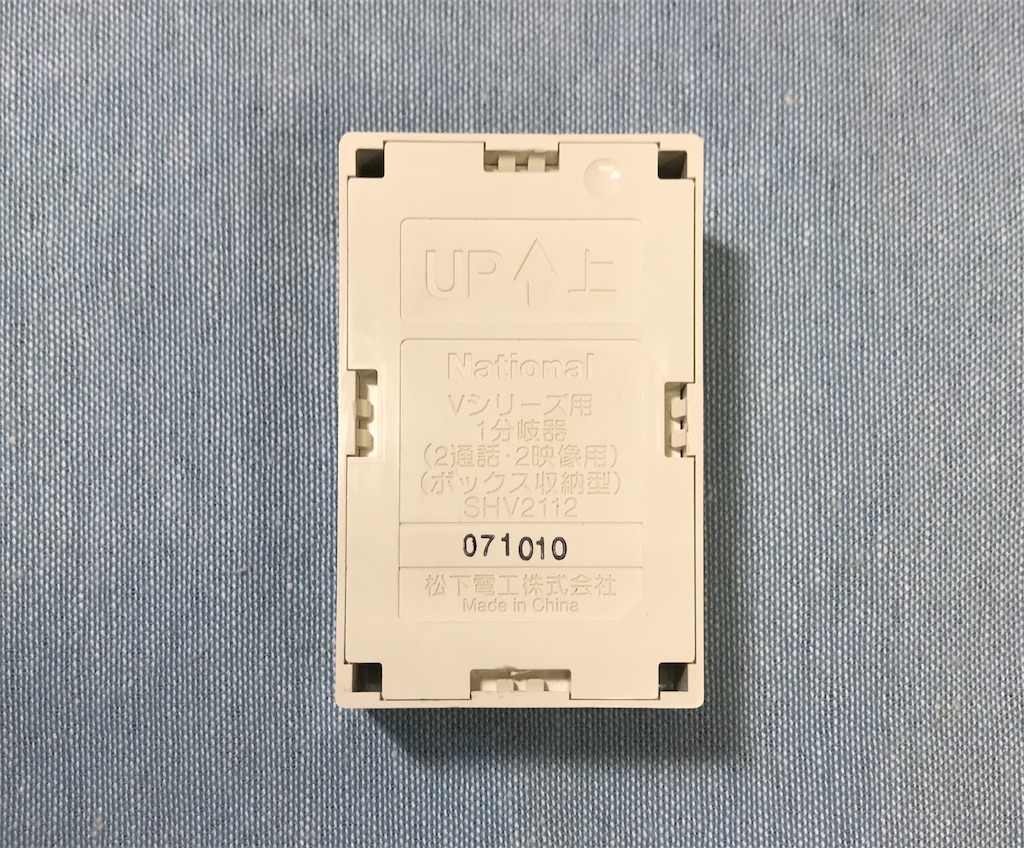

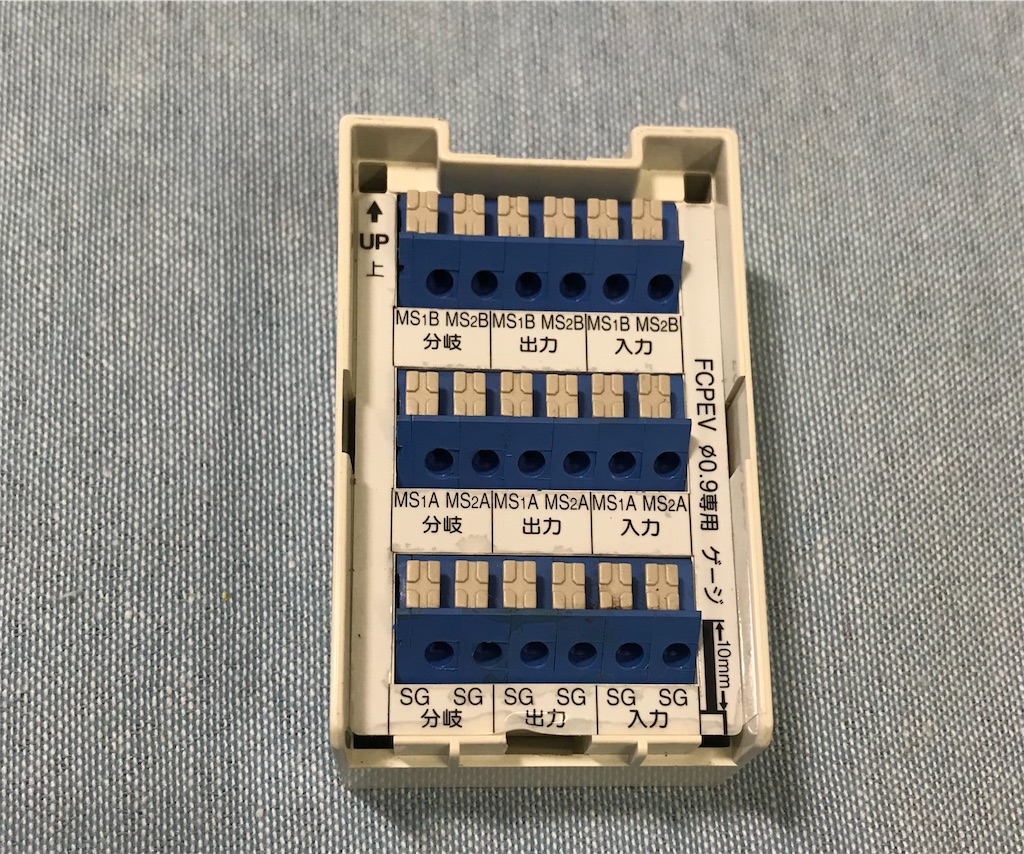

住戸の1分岐器(SHV2112)の住戸へつながるSG/SGの分岐出力に電圧が出力されていない。次の部屋へ接続されている出力は大丈夫。

SHV2112中を開けてみると基盤の部品が水気で腐食していた。ジャンパー抵抗部の腐食。

【対処】

SHV2112の新品を用意して交換。

交換の際にSHV2112が入っていたビニールをかけたままとして水が上から入り込まないように工夫した。

動作正常となった。

現在、SHV2112は廃番。相当品(互換性無)ではなく保守部品のSHV21124000を使用すること。

SGラインだけなら他の対処方法もあるが、基盤自体が損傷を受けている可能性があるので、ユニット交換とする。

パナソニック統合盤 SHVT4222K 1戸エラー E24

【障害内容】

1住戸集合玄関機から呼び出しできない。

統合盤にてその住戸のE24が出ている

【エラー参考】

E24 は住戸電源断。住宅情報盤の交流電源が切れていないか?伝送配線が切断していないか?アドレスが正しく設定されているか?アドレスが重複設定されていないか?

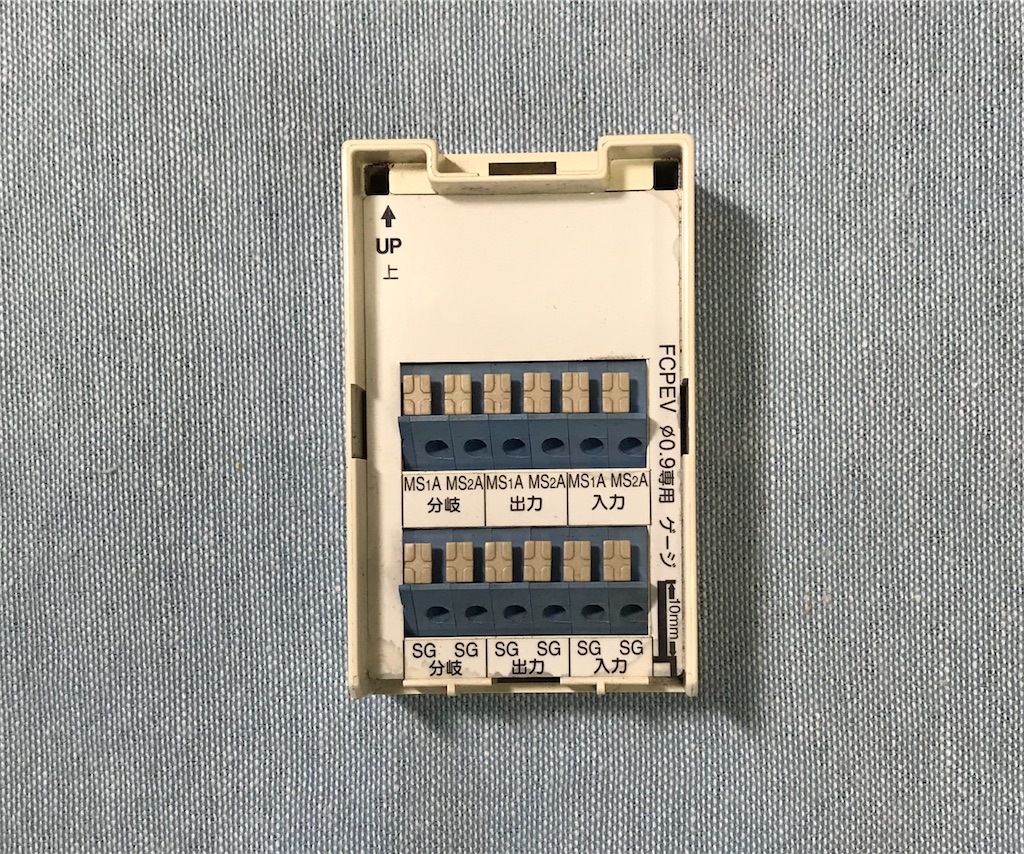

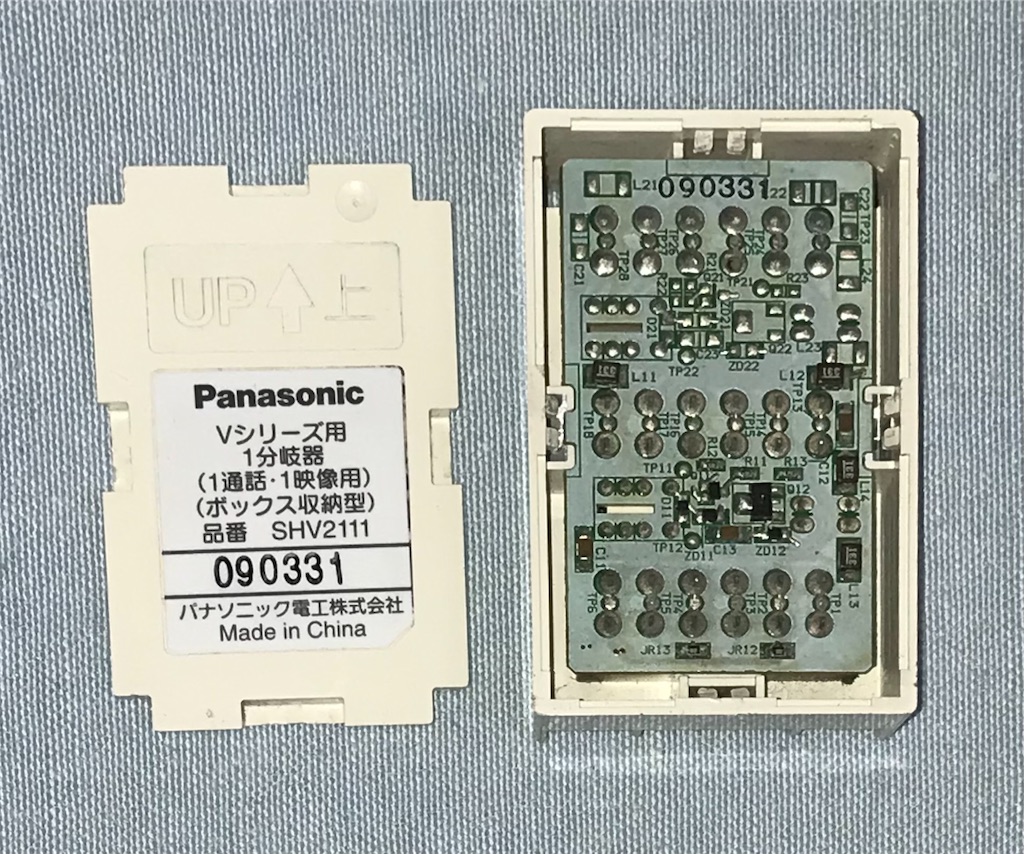

【状況】

仕組みとして統合盤よりSG/SGには通信の電圧が出力されている。

障害の出ている住戸前のドアホンを開けるるが特に異常なし。

住戸の1分岐器(SHV2111)の住戸へつながるSG/SGの分岐出力に電圧が出力されていない。次の部屋へ接続されている出力は大丈夫。

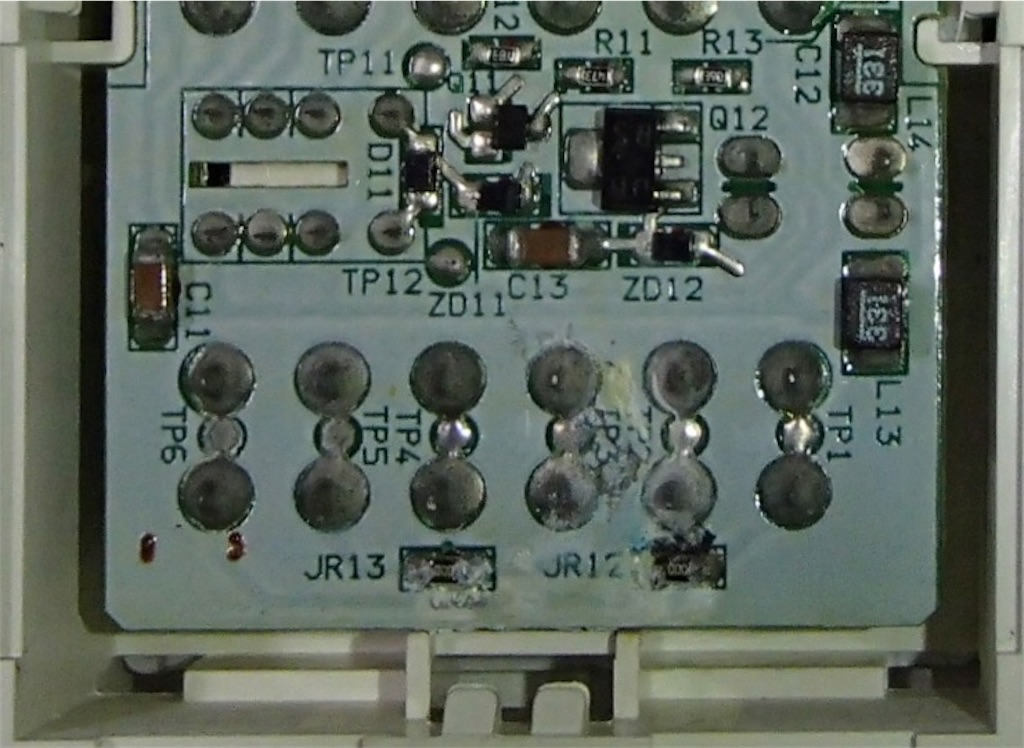

SHV2111中を開けてみるが特に見た目の異常はない。基盤面にてテスターで導通を当たってみるとやはり断線している。おそらく一番右下の抵抗で隠れているあたりのパターンが腐食して断線しているのではないかと推察。

【対処】

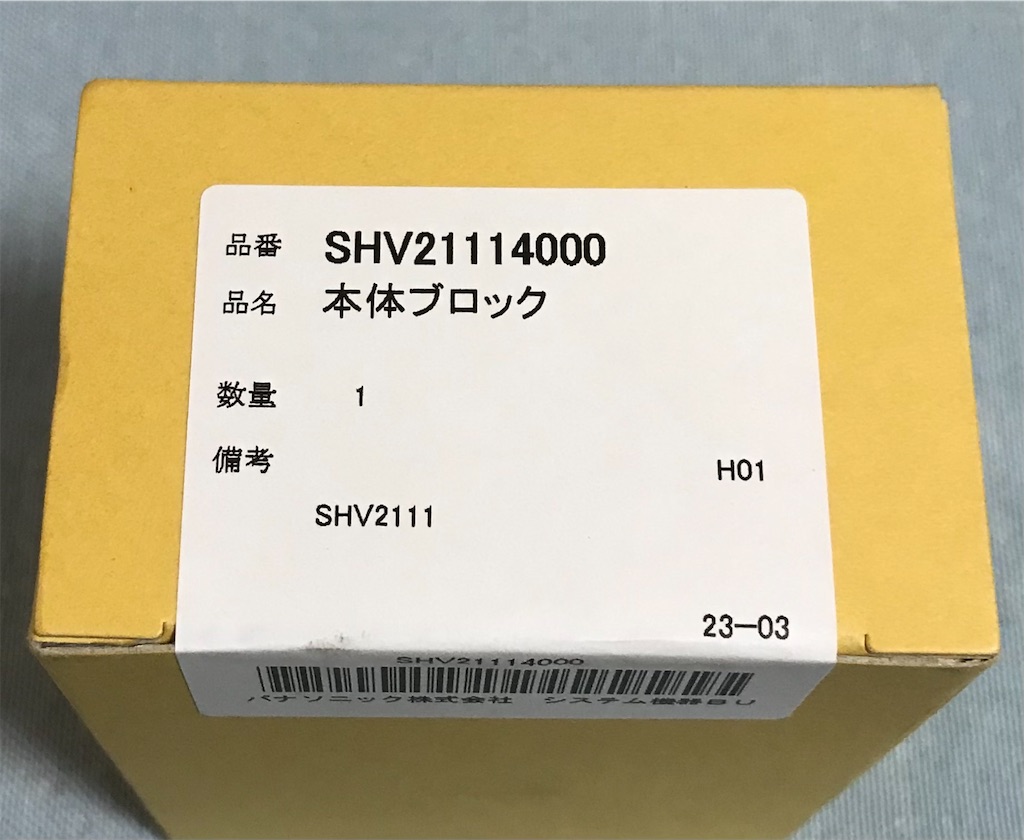

SHV2111の新品を用意して交換。

現在、SHV2111は廃番。相当品(互換性無)ではなく保守部品のSHV21114000を使用すること。

販売店に問い合わせてもSHV2111は廃番で手に入らない。互換性の無い相当品しかないとの案内。

踏み込んで確認してもらえるところがあるのかわからないが、現在問合せできるところでは自力で互換性のある部品があるのか探し出し解決するしかない状況。

SHV21114000SGラインだけなら他の対処方法もあるが、基盤自体が損傷を受けている可能性があるので、ユニット交換とする。

パナソニック統合盤 SHVT4222 1戸エラー E21 E23 その1

E21 E23【障害内容】

住戸から警報音が鳴り統合盤でE21が出ている。

音停止してもまた警報が出るので、住宅情報盤の電源を落とした。(E23)

【エラー参考】

E21 は感知器断線。住宅情報盤に接続された感知器配線が断線していないか?終端抵抗が接続されているか?指定以外の終端抵抗器が接続されていないか?

E23 (住戸電源断) 住宅情報盤の交流電源が切れていないか?

【状況】

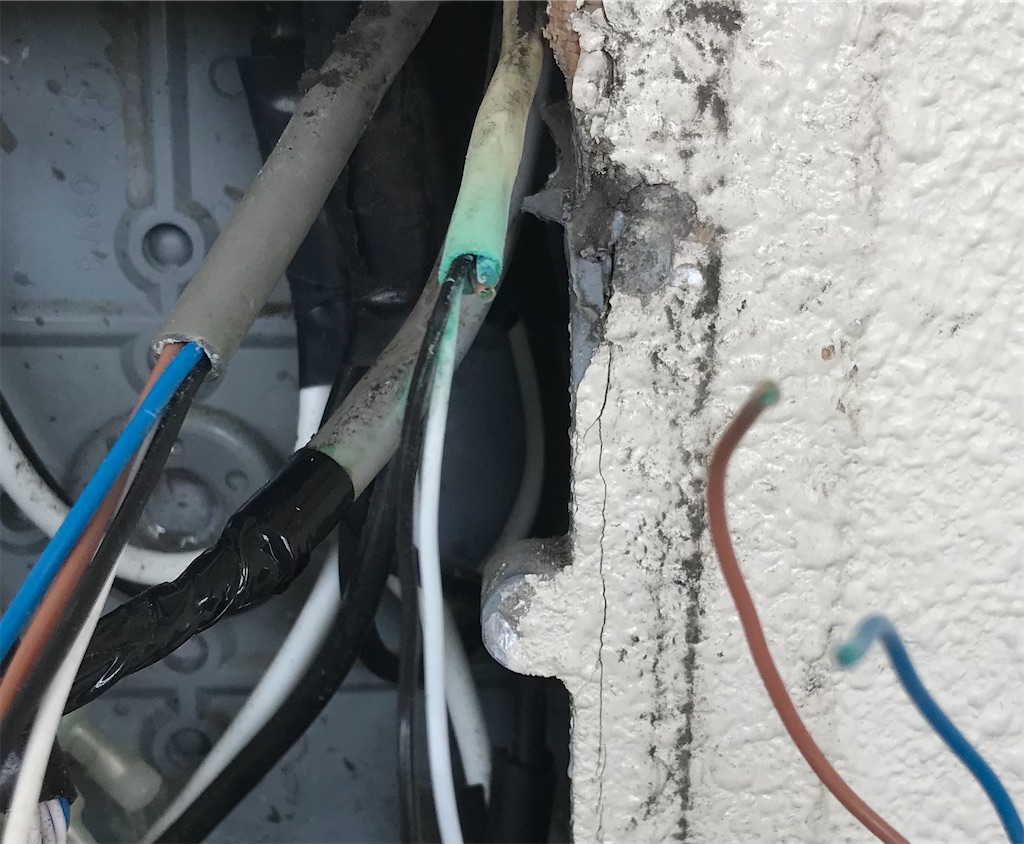

障害が出ている住戸前のドアホンを開けると水気があり、感知器の配線が腐食している。

引っ張るとぽろっと取れた。

断線していた模様。

配線断線【処置】

配線をはんだで接続し直し防水テープで保護。

試験良好

パナソニック統合盤 SHVT4222 1戸エラー E21 E23 その2

【障害内容】

住戸から警報音が鳴り統合盤でE21が出ている。

音停止してもまた警報が出るので、住宅情報盤の電源を落とした。(E23)

【エラー参考】

E21 は感知器断線。住宅情報盤に接続された感知器配線が断線していないか?終端抵抗が接続されているか?指定以外の終端抵抗器が接続されていないか?

E23 (住戸電源断) 住宅情報盤の交流電源が切れていないか?

【状況】

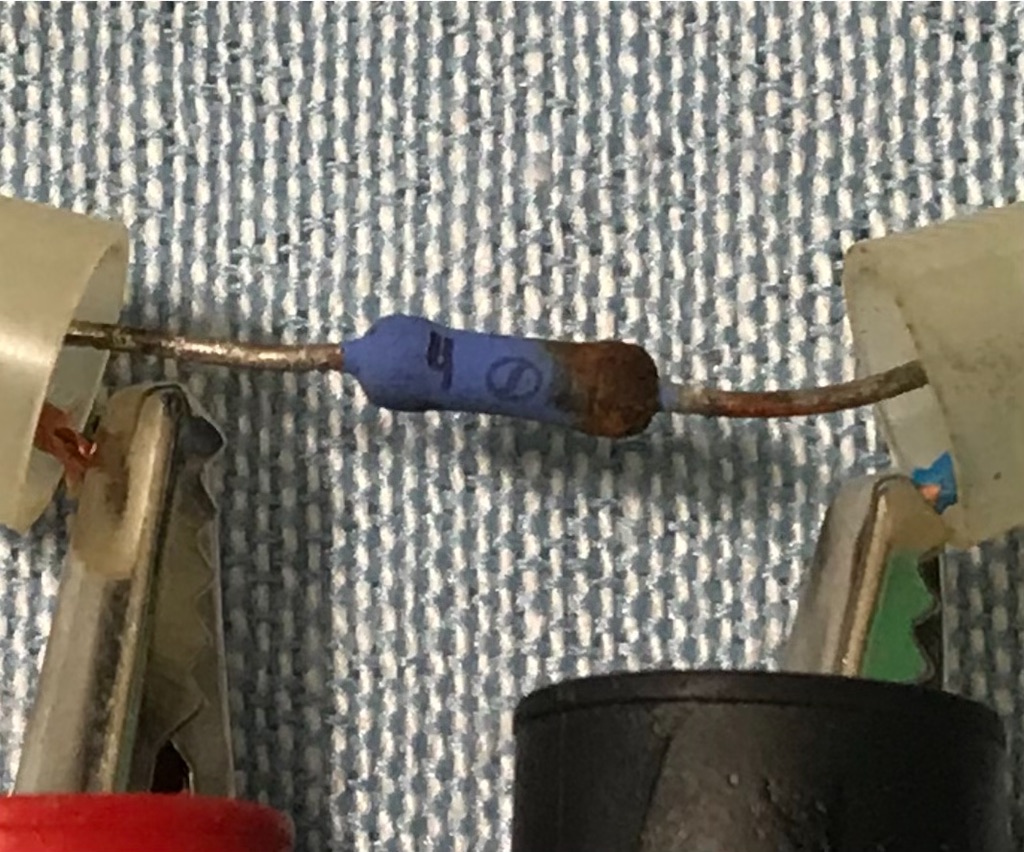

障害が出ている住戸前のドアホンを開けると水気は無いが、終端抵抗が腐食している。

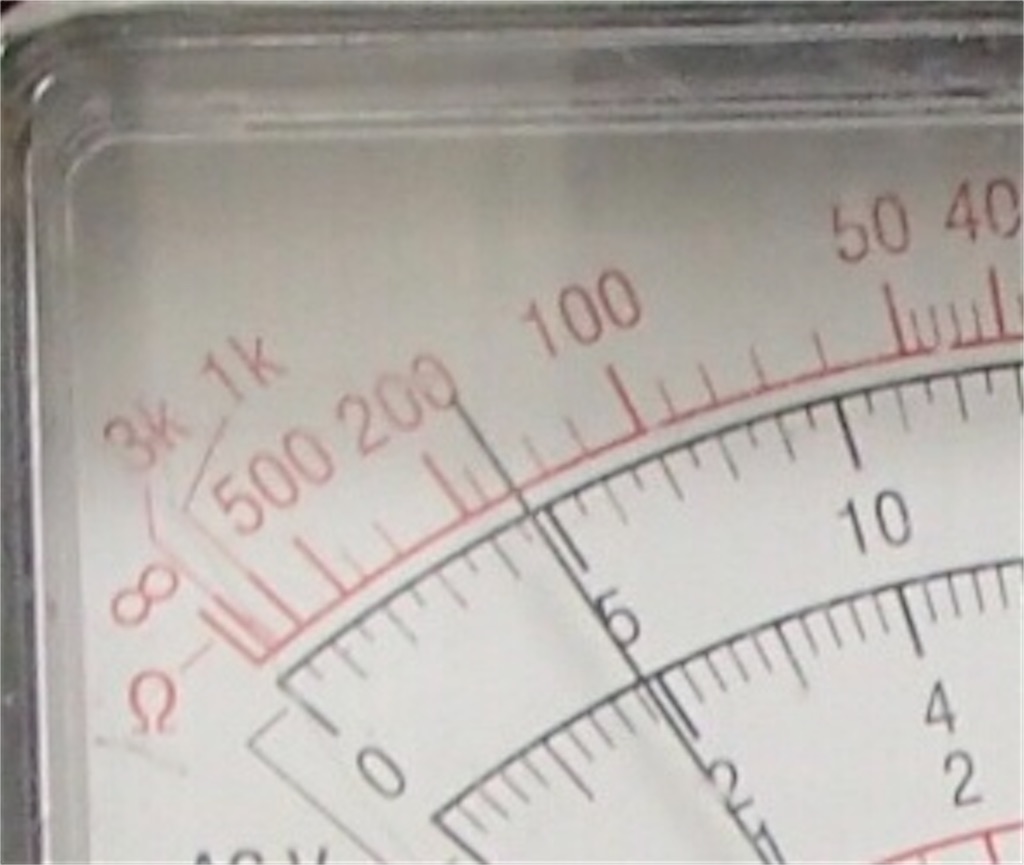

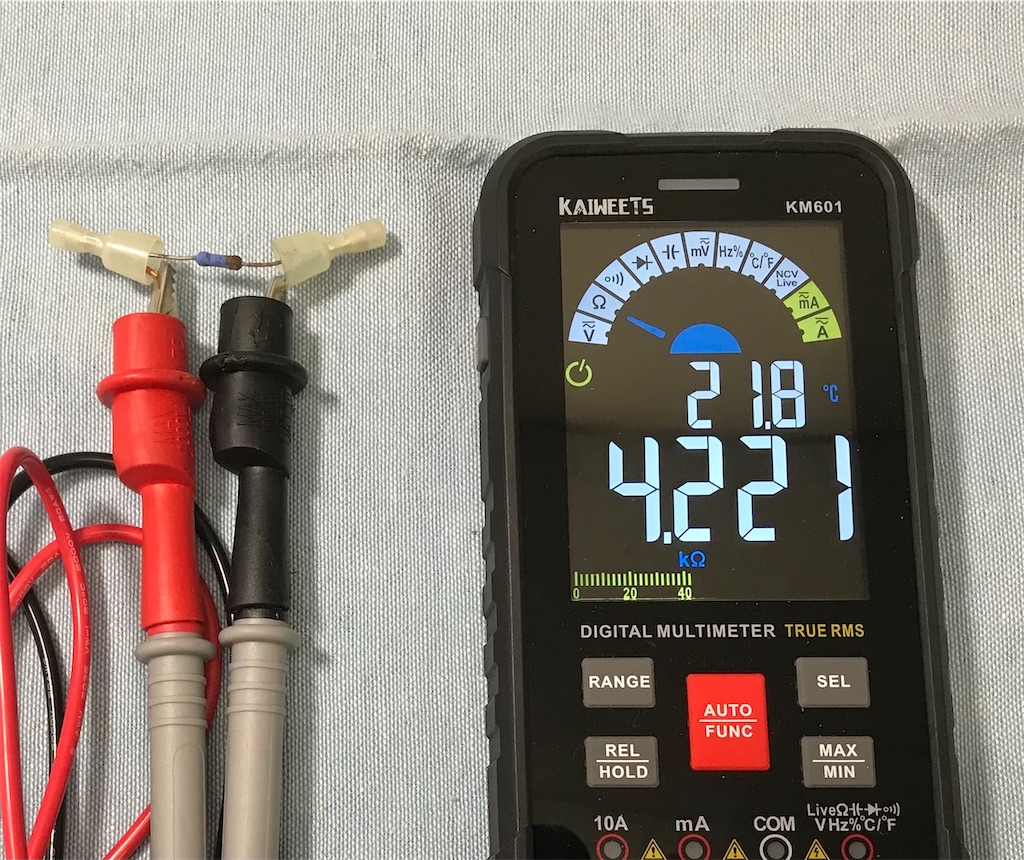

抵抗腐食本来3KΩの抵抗が、腐食して4.2KΩとなっている。

【処置】

新品の終端抵抗(3KΩ)に交換。

動作復旧

松下電工 SHWB17421W 非火災警報 N型 住戸用自火報親機

【障害内容】

住戸親機から火災警報が鳴り続けている。

【状況】

障害が出ている住戸親機のSL・SCをはずして抵抗値を測定すると本来3.0KΩのはずが1.0KΩしかなかった。

障害が出ている住戸前のドアホンを開けると水気があり感知器の配線に緑青が吹いている。

壁面の高圧洗浄により水がドアホン裏面に入ったと思われるが、緑青を吹いており普段の雨でも不安定な状況であったのではないかと推測される。

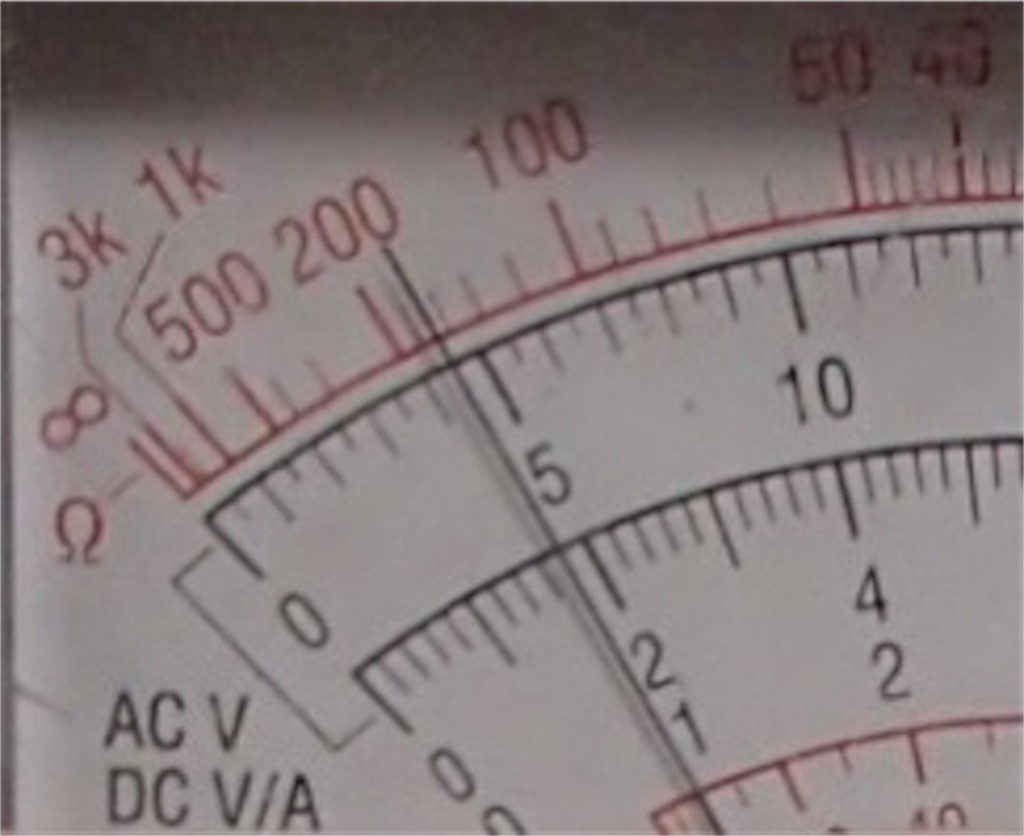

抵抗レンジ×100。配線の不具合、外皮との境目部分。

【処置】

配線をはんだで接続し直し、防水テープにて保護。

動作復旧

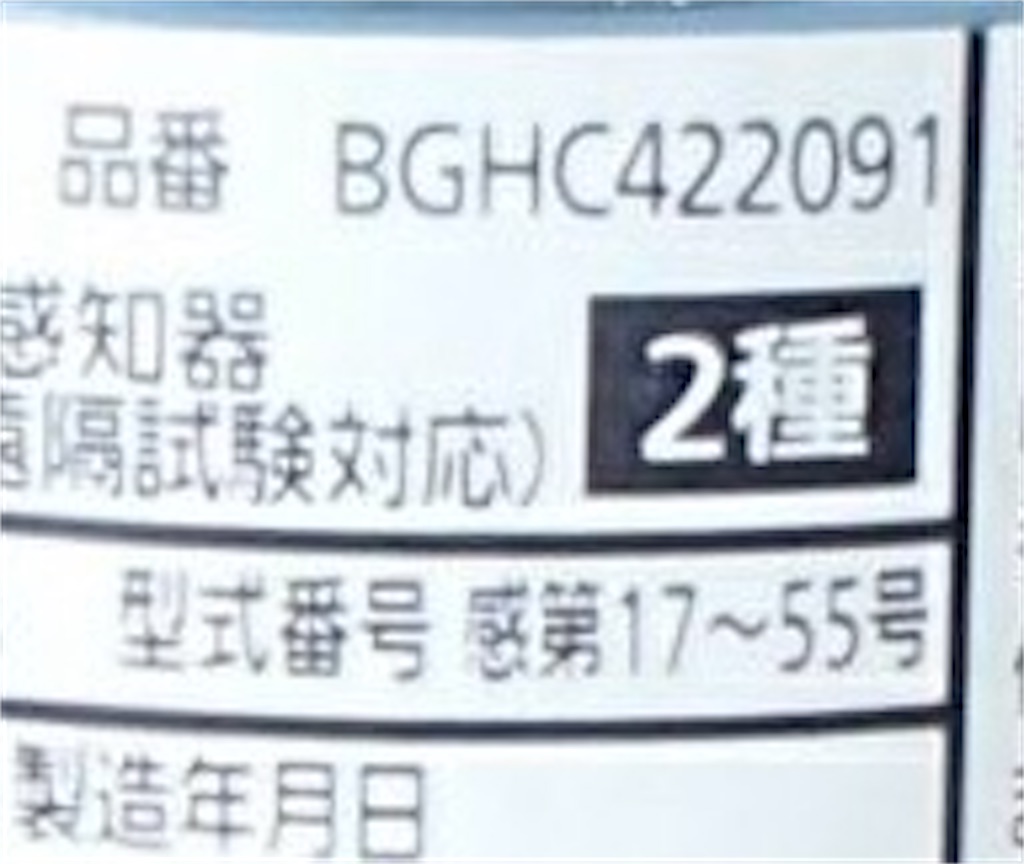

パナソニック統合盤 SHVT4222K 1戸 非火災警報 BGHC422091

【障害内容】

住戸から警報音が鳴り統合盤でも火災警報が出る。

実際の火災は起きていない。

見に行った時は復旧していたが、数時間おきに警報が出る。

統合盤でのエラーは出ていない。

【状況】

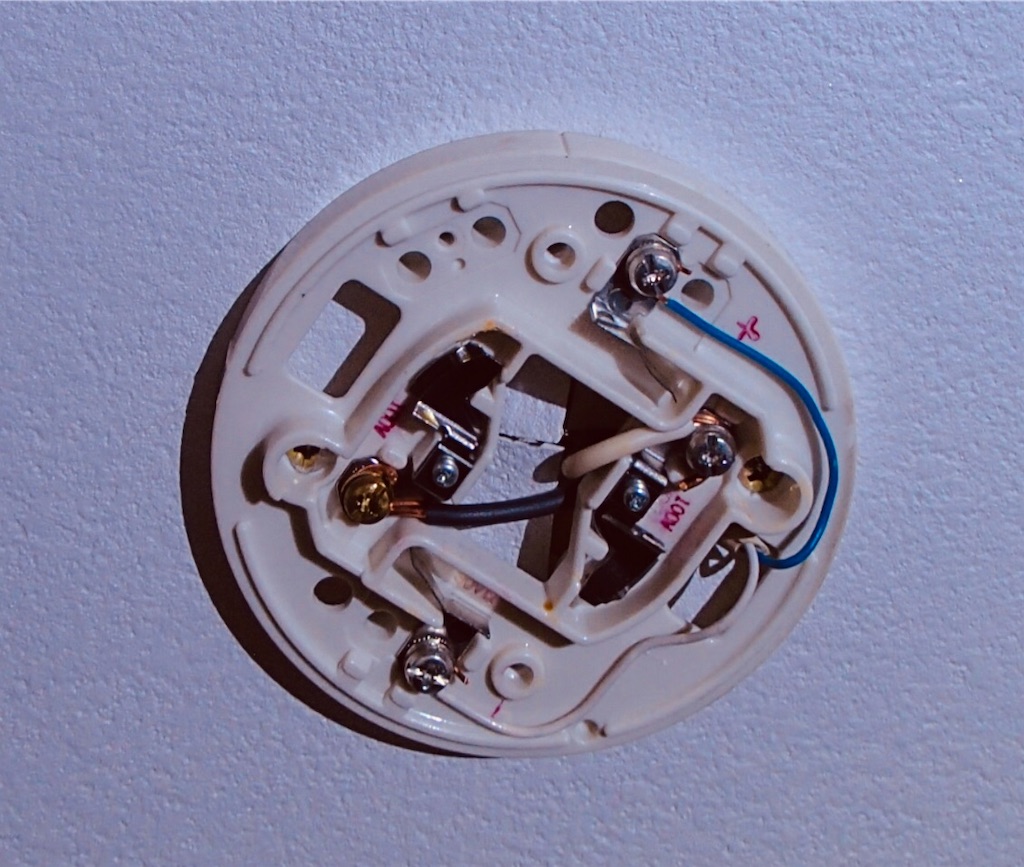

障害が出ている住戸前のドアホンを開けると配線がおかしいとか水気があるだろうと気持ちが緩んでいたが、しかし開けてびっくり配線も正常で水気も無く青ざめた。

【調査】

行った時が復旧していたこともあり、感知器のランプが点灯することも無く目視での問題はない。

住宅情報盤の火災断線機能の停止ディップスイッチをONにし、SL・SCを外して抵抗を測ると3KΩより少し下回った2.8KΩ程。デジタルテスターでも2.9KΩだったと記憶している。おかしいなと思い0Ω調整を再度かけるが正しかった。写真に撮っておけばよかった。(この数値はドアホンの遠隔試験中継器も経由しています)

2人で作業を行う。

テスターをSL・SCにぶら下げたまま一人がテスターを見ながらもうひとりで感知器を天井から外して配線を触るが変化なし。配線も天井内も綺麗な状態。

途中にある一つの感知器を配線から外してみると終端抵抗(3KΩ)も外れた状態となったにもかかわらず6KΩ程の抵抗値となった。

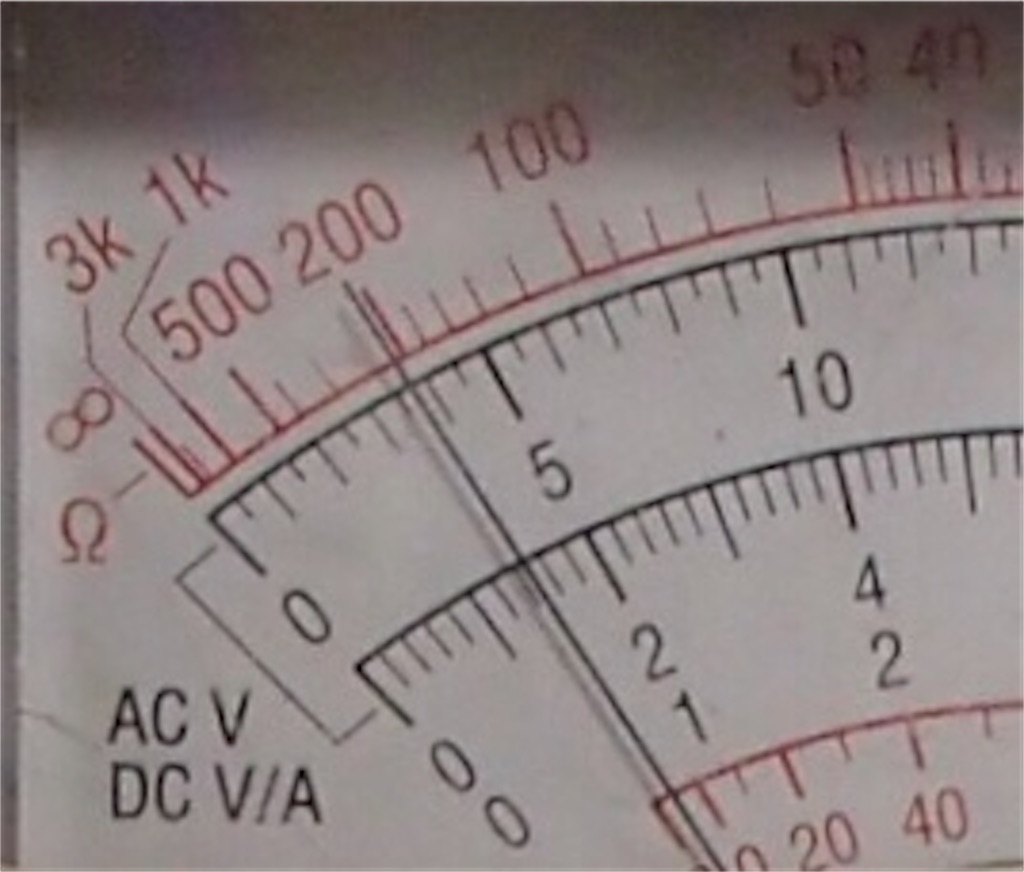

抵抗測定×100レンジ

抵抗測定×100レンジこのまましばらく見ていると、針が20KΩのあたりへ抵抗値がドリフトしていきます。するとまた6KΩのあたりへ変化していきます。

どこかにおかしい感知器があるのかと感知器を外して配線をスルー接続していき、1つの感知器を外すと高い抵抗値となりました。

抵抗レンジ×100。3個の感知器だと20KΩ(左)。4個の感知器だと17KΩ(右)終端抵抗が無い状態で、正常と思われる感知器を3つ接続すると20KΩ、感知器を4つ接続すると17KΩとなりました。

接点式の感知器ではないため、内部回路があるためにある程度の抵抗値が現れ、接続する個数によって抵抗値は低くなるようです。

【処置】

抵抗値3KΩひとまず抵抗値のおかしい感知器の配線を外し様子を見ていただくこととしました。

感知器を接続して抵抗値を測ったところ3KΩが測定されました。(中継器含む)

感知器は設置後13年経過しています。

数日経過後確認しましたが、落ち着いているとのことです。

【参考】

ホーチキなどほかのメーカーにて中継器(外部試験)を経由して抵抗を測定してもうまく測れないことがあります。

NAIS 松下電工の住宅情報盤の画面が真っ白で見えない。

【症状】

松下電工の住宅情報盤で来客対応時に、音声などは正常だが画面が真っ白で見えない。

【試してみる事】

本体下部の側面の右端の普段では見えないところに画面の明るさのボリュームがある。

しゃがんで見上げるとわかるかもしれない。

これを何度も変化させると治るかもしれない。

画面の明るさ調整ボリューム

画面の明るさ調整ボリューム

アイホン VG-3KU の障害表示

VG-3KUの障害

VG-3KUの障害障害の表示灯が点灯することがあります。

この機種は火災の配線障害なのか、ガスの配線障害なのか判断が付きません。

調査した結果、この時はガス警報器の取付ベースとガス警報器本体の接触不良でした。

アイホン VH-RMB ガス警報器の断線警報 (ガス警報器本体の不良)

【障害内容】

VH-RMBからガスの断線警報が出るとのこと。

ガス警報器の電源は入っている。

【調査】

インターホン親機のG+G-を外して、有電圧信号(正常時DC5V)が出ているか確認したが電圧が出ていない。

ガス警報器ベースの配線の導通を確認

ガス警報器ベースの配線の導通を確認断線かと思い、配線の導通を確認したが問題なし。

ガス警報器のベースの問題かと思い、どう試験しようかと考えたが、持って行っていた正常なガス警報器を取り付けてみたところ、有電圧信号を確認でき接触も問題なかった。

念のため持参していたガス警報器ベースに、疑いのあるガス警報器を取り付けてみたが有電圧信号を確認できず、取り付けてあったガス警報器の有電圧出力故障と判断した。

なおガス警報器の試験釦を押すと正常の判断となる。

【結果】

ガス警報器の有電圧出力の故障。

【処置】

ガス会社に対応して頂くようにお願いしました。

アイホン VH-3KVT とホーチキ外部試験対応感知器にて非火災報

【障害内容】

非火災警報が頻繁になる。

【調査】

インターホン親機にてSL・SCを外して抵抗を測るが、終端抵抗の4.7KΩは測定できない。

これは、中継器(アイホンのドアホン)にて低い抵抗値が検出されるためですが、正常です。

ですので、ドアホンの所で感知器の抵抗を測るが値に問題なし。

色々と試験するが問題なく、外部試験をしてみたところエラーが出ている感知器が1つあった。

感知器エラー(左)。正常だとランプが2回点滅(右)単独で感知器の試験をしてもエラーとなる。(写真左)

ちなみに正常な感知器の試験をすると、確認灯が2回点滅しアドレスが表示される。(写真右)

このエラーが出る感知器を外してしばらく様子を見たが非火災警報は確認できなかった。

【原因】

感知器の故障。外部試験にてエラーが出た。

【参考】

外部試験でエラーが出ないが感知器が誤作動する事例もある(確認灯が勝手に点灯する)ので、あくまで一つの事例。

ホーチキの場合CHR-1(3線式中継器)が原因の疑いの事もあった。

さいごに

過去の対処を徒然なるままに書き出してみました。

あくまで事例です、障害対応の際の参考になれば幸いです

策に溺れて失敗することもしばしばあります。

最後までご覧いただきありがとうございます。

よかったら過去のブログも見てください

sasukedog.hatenablog.jp

2023/07/17/0422